隨著臺灣進入「超高齡社會」,關注老年人的心理健康問題變得更加迫切。根據國家發展委員會的預測,2025年每5人當中將有1人是長者,意即老年人口將超過社會20%;在這樣的背景下,辨識老年憂鬱症與失智症成為社會共同關心的議題。

圖/衛生福利部提供。

圖/衛生福利部提供。根據衛福部最新統計「111年老人狀況調查報告」,65歲以上的長者中,有6.5%過去兩週經常會有緊張或有煩躁、不安等情緒,有5.34%在做事時提不起勁或覺得沒有樂趣,有4.78%的長者甚至無法停止或控制憂鬱。從調查結果可以發現,隨著年齡增加老年人的憂鬱傾向也隨之增加,尤其在「做事時提不起勁或沒有樂趣」的增加幅度最大,達2.07%。

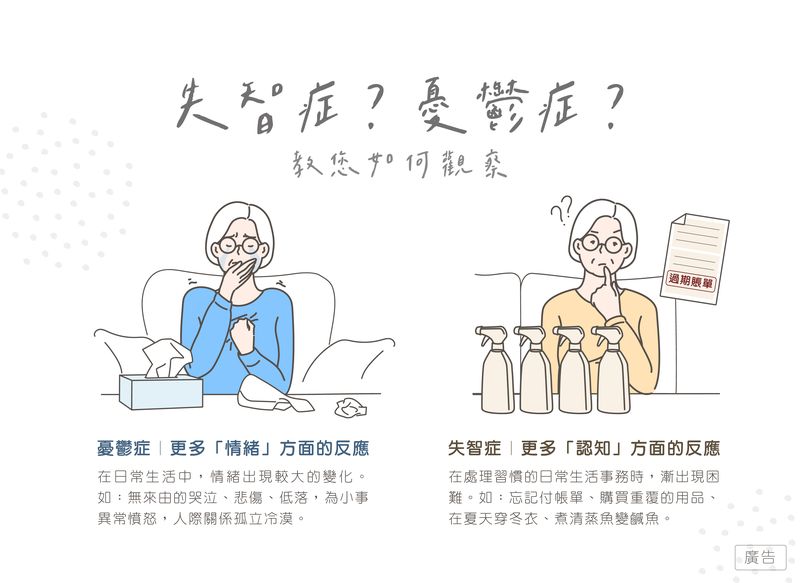

雖然憂鬱症和失智症都是常見的老年心理健康問題,不過在反應與症狀上衛福部對於兩者的特徵和表現方式,分別提供了識別與支援關鍵。

憂鬱症有更多「情緒」方面的反應

憂鬱症的特徵主要會表現在情緒方面,例如會有沒來由的哭泣、悲傷、情緒低落,或對於小事過度憤怒、在人際關係上孤立冷漠,此外會有看起來心不在焉、反應變慢、注意力不集中、表現出意興闌珊的樣子,事件發生後會自己想起來或經過提醒後可以想起,不過情緒可能會因此受到影響。在飲食習慣上可能會出現食慾不振、吃很少或食不知味等等,也會因為情緒低落而導致失眠或嗜睡,對原本喜好的活動會因心情低落而失去興趣,也可能會感覺到孤單或自我價值低,從日常互動可以察覺到他們的情緒低落、不想說話,但若有親近可信任的人,仍會有對話的意願,這也都是憂鬱症常見的特徵。

失智症有更多「認知」方面的反應

相較之下,失智症則主要表現在認知方面。失智症患者在處理日常生活事務時可能會出現記憶力困難、忘記付帳等情況。也會因為認知能力衰退,導致記憶力、時空感可能會有混淆,甚至在自家附近迷路;或可能忘記吃飯或忘記曾經吃過,甚至會吃一些過期或腐壞的食物。又或因為認知功能退化而出現睡眠週期失調,半夜會吵著要出門等情況;也因認知能力的改變對原本喜愛的事物與活動變得冷漠、社交興趣減少等;他們可能會有憂鬱、焦慮或是生氣等情緒變化,但較少有極度悲觀的傾向。

如何幫助憂鬱症或失智症患者

要協助患有憂鬱症或失智症的老年人,家人和社會需要提供及時的支持和關懷,在發現相關症狀時,應尋求專業醫療或心理諮詢。對於憂鬱症,藥物治療和心理治療可能是有效的幫助方式;而對於失智症,則需要非藥物治療和整合失智照護,以穩定目前的功能並延緩病程進展,以回歸日常生活做為治療的目標。在面對老年人有心理健康問題時,應給予更多關心和理解,以幫助他們渡過晚年生活的困境。

(常春月刊/編輯部整理、文章授權提供/健康醫療網、圖片來源:Dreamstime/典匠影像)

延伸閱讀:

·醫條列「10跡象」都是失智徵兆,不是老化! 突然忘記某事但想不起來中了

·老年人「做1事」防失智、降血壓,還可以提高睡眠品質! 研究:唱歌、彈樂器也行